기후에너지환경부 출범의 시사점

1980년대의 ‘환경청’에서 시작하였습니다. 그것이 환경부가 되었고, 2025년에는 ‘기후’와 ‘에너지’라는 단어가 ‘환경’의 앞에 놓이게 되었습니다.

법과 규범은 물론, 정부 직제 명칭은 언제나 중요도 우선으로 단어를 나열합니다. 그러므로 단어 나열에서, 다음과 같은 핵심 문장을 뽑아낼 수 있습니다.

“기후 문제는 에너지의 무분별한 사용 때문에 벌어진 일이다”

그리고 위 한 줄 문장은, 대한민국의 매우 중요한 미래 트렌드를 제시합니다. 정리하자면,

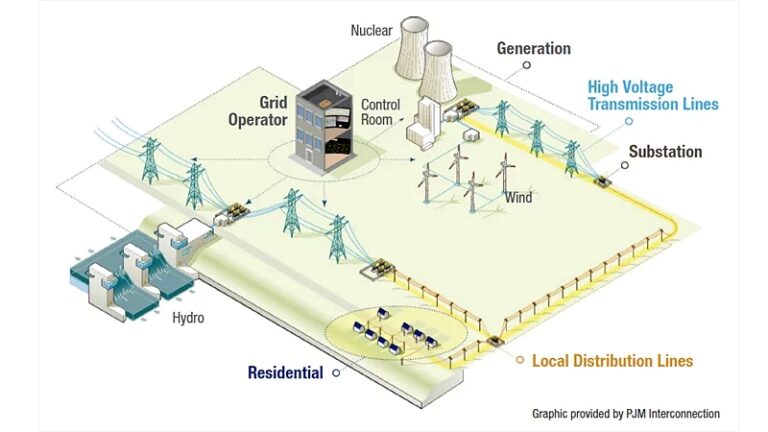

1) 원자력 발전은 기존 원전의 재가동에 초점을 둔다.

호기 당 수조 원이 들고 공기가 워낙에 길고 방사성 폐기물 처분 방법조차 전무한 형편인 데다가, 최근에 웨스팅하우스 지적재산권 문제와 얽힌 계약 문제가 있어서 더 이상은 신규 건설 내지 K-원전의 확대 자체가 어렵게 되었으니, 당연하고 합리적인 전략적 판단입니다.

2) 석탄 화력발전 규모를 줄인다.

화석 연료 사용이 19세기 이후 지구 온도를 1.5도쯤 높였다는 사실은 주지의 사실입니다. 이 글로벌 트렌드에 의해서 국내에 고발열 역청탄을 수출하던 호주의 경제가 약간 어려워질 것입니다.

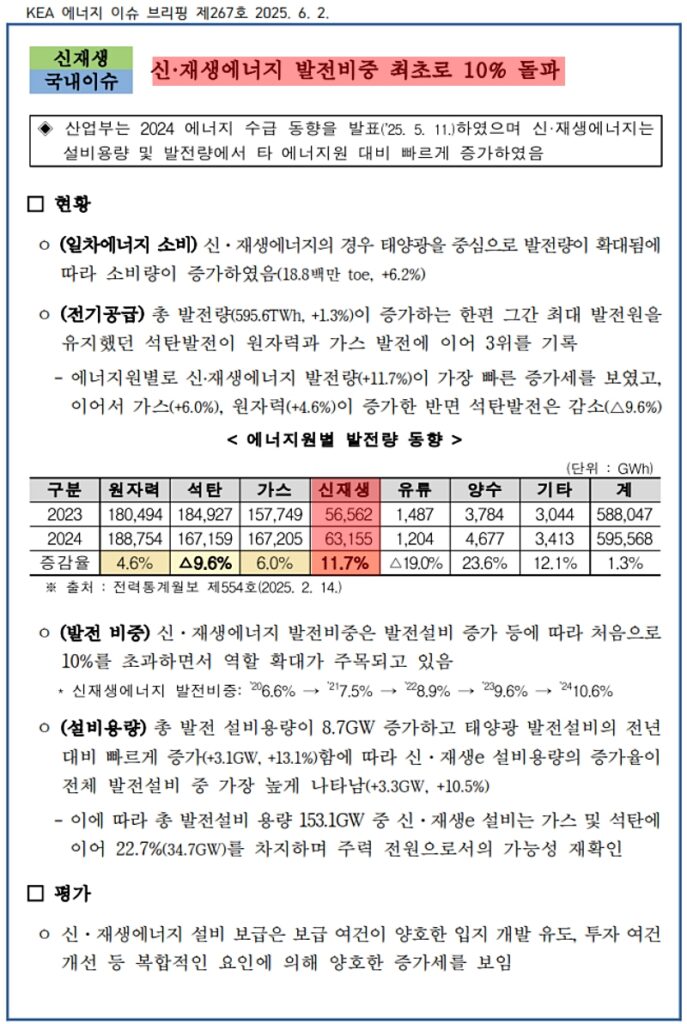

3) 신재생에너지(RPS, Renewable Portfolio System)의 비중을, 2025년 기준 11%에서 OECD 평균인 약 35%대로 높이겠다.

단순 계산으로는, RPS 비중 +24%를 목표로 한다는 뜻이 됩니다. 그러면, 몇 년 안에 가시적인 성과를 내기 위한 방법은 무엇이 있습니까? 시스템 완성에 필요한 절대 시간을 생각한다면, a) 태양광 발전 우선, b) 풍력 발전 우선 두 가지밖에 없습니다.

이러한 국내 정책 기조의 변경, 그리고 도도히 흐르는 강물과 같은 글로벌 탄소중립 추세에 의해서, 2026년부터 2030년까지는 BIPV 시장, 영농형 RPS 시장이 활황기를 맞이하게 될 것입니다.

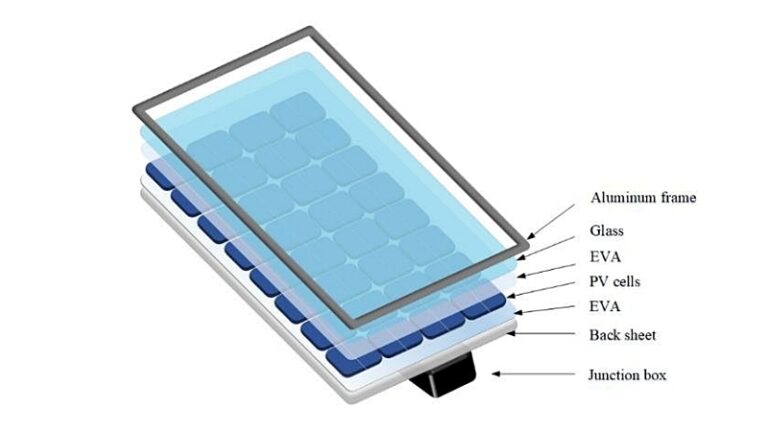

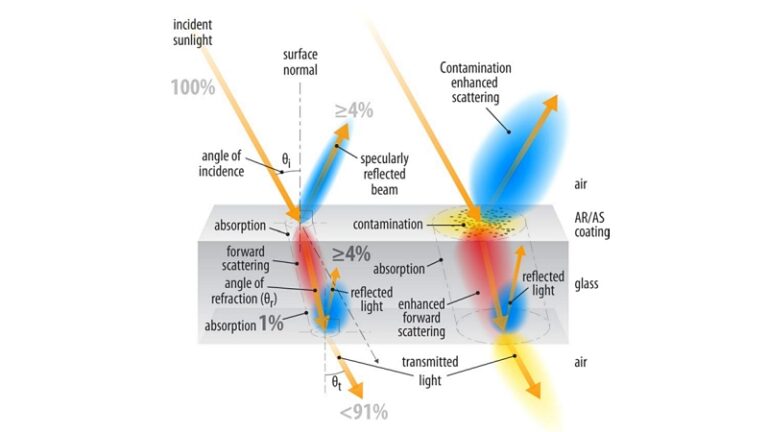

그런데, 과거와 같이 PV 패널을 단순히 고정/설치하는 방법으로는 그 트렌드에 맞출 수 없습니다. 지능적인 시스템 개발 아이디어, 단위 면적 당 발전량의 극대화하는 아이디어가 필요합니다. 2026년 이후 한라태양에너지의 연구개발 활동은 그런 것에 맞춰져 있습니다.